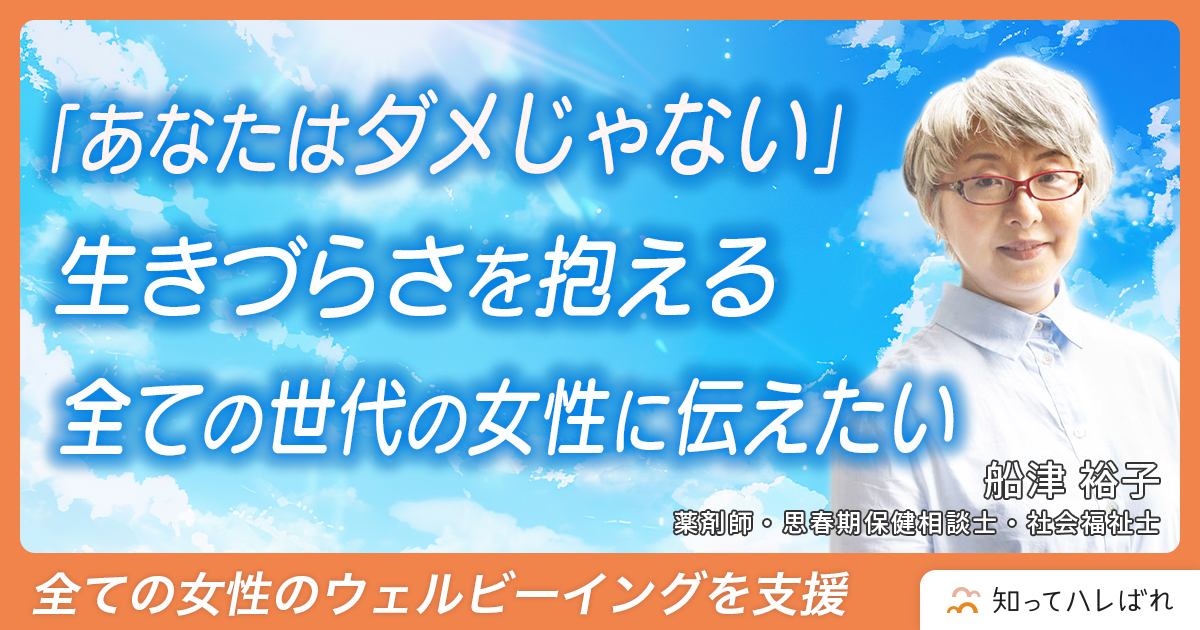

月経痛・PMSの辛さは背後にある生きづらさのサイン 女性が自分らしく生きるための選択肢を【薬剤師 船津 裕子】

目次

「思春期保健相談士」と「医療」、女性の生きづらさを両輪でサポート

ー薬剤師を目指したきっかけは何だったのでしょうか

一番の動機は「自立」でした。中学・高校時代を女子校で過ごしたのですが、当時の先生方や母の影響で、自立心を持つようになり、経済的に自立できる仕事に就きたいと考えるようになりました。

進路相談をしたところ、担任の先生に、「女性でも自立できる仕事の一つ」として薬剤師を勧められました。また、親戚が破傷風にかかり、血清療法で命を救われた話を聞き、医療の分野、特にワクチンにも興味を持っていましたので、薬学部を目指すことにしました。

ー薬学部卒業後、そして現在の婦人科クリニックで「相談室」を始めるまでの経緯を教えていただけますか

薬学部を卒業後、同じ大学の医学部に通っていた夫と結婚しました。当時の医療業界は今のような働き方改革もなく、夫は当直も多く、関連病院への出張が決まり、結婚後すぐに単身赴任となりました。

妊娠を機に一緒に暮らすようになり、出産後は実家のある東京で子育てをしながら、薬学部の学生実習の指導と医学部での研究室の仕事を続け、卒後7年間を母校の大学職員として過ごしました。

その後、夫の医局人事による2年ごとの転勤に伴い、住む土地ごとでパートとして薬剤師の仕事に就きました。そのお陰で、病院、門前薬局、ドラッグストア、医薬品卸の管理薬剤師など、様々な職種の薬剤師を経験しました。それぞれの現場で多くのことを学び、特にドラッグストアではOTC医薬品(薬局・薬店・ドラッグストアなどで処方せん無しに購入できる医薬品)やサプリメントについての知識を深めることができました。

転機は2006年、産婦人科医の夫がクリニックを開業することになり、院内薬局の薬剤師として私もクリニックに携わるようになりました。

婦人科での勤務は初めてでしたので、ホルモン療法や低用量ピルなどをあらためて勉強する必要があると感じ、女性医療ネットワーク(NPO法人女性医療ネットワーク)に夫婦で参加しました。

そこで、対馬ルリ子先生と出会い、低用量ピルやHRT(ホルモン補充療法)について深く学び女性医療の重要性を改めて認識しました。また、大学時代の同級生である高山恵子さんがADHDの支援団体(NPOえじそんくらぶ)を立ち上げたことがきっかけで、女性の発達特性への理解を深めました。

婦人科の医療現場で、なかなか奏功しないケースでは、日常にある生きづらさが女性ホルモンの変化でサインとしてあぶりだされているのではと考えるようになり、医療との両輪でサポートする「相談室」の必要性を強く感じ現在に至っています。

ー相談室には、どのような年代の方が相談に来られますか? また、「思春期保健相談士」の資格を取得されたきっかけも教えてください

相談室には思春期から老年期まで、幅広い年齢層の方がご相談にいらっしゃいます。クリニック受診後に相談室を利用される方、相談室の利用後に婦人科を受診される方など、様々です。

特に、振れ幅の大きい思春期にアプローチしたいと思い「思春期保健相談士」の資格を取得しました。月経痛・PMSの重症例には、発達特性や親子関係、生育環境などの問題が複雑に絡み合っていることがあり、それを捉えることで前向きになられる方がいます。私は作戦会議と呼んでいます。

また、更年期世代の方の相談を通して、幼少期や思春期のトラウマが現在の不調の根幹にあり、「今やっと初めて話せました」と口にされることで症状が改善に向かうケースを多く見てきました。だからこそ、早期の介入が重要だと強く感じています。

「あなたはダメじゃない」、自己理解を深めるサポートに注力

ー具体的な相談内容と、それに対する先生の対応について、もう少し詳しく教えていただけますか

月経やPMSの辛さは、その背後にある生きづらさのサインかもしれません。辛い症状を緩和するためにピルや漢方薬を処方するなどの医療的な対応と同時に、そのサインを受け止めるためのカウンセリングを行うことで、心身両面からのサポートを心がけています。

日常生活をやり過ごすためにたくさんのエネルギーを使い、その上にホルモンの波が追い打ちをかけ、女性の人生を揺さぶっている、そんな状況を現場でたくさん見てきました。

「女性らしく」「女の子ならこれが得意でしょう」「これくらい我慢して当たり前」という言葉や周囲の目を気にして、適応しようとしてしまう女性がなんと多いことか。「過剰適応」によって周囲に合わせようと頑張りすぎてしまい、うまくできない自分を「ダメだ」と思い込んでしまうのです。

問題の解消には、背景にある家庭環境、とりわけ母娘関係、学校生活、パートナーや職場の人間関係さらには、発達特性、感覚過敏などの個人の特性への理解が非常に大切です。

相談を受けた際はまず「自己理解」を深めることを一番大切にしています。

相談者さんには、困っていること、悩んでいること、楽しいこと、苦手なことなど具体的なエピソードを話してもらう中で、その子の得意・不得意を理解し、「失敗は想定内」「あなたはダメじゃない」ということを繰り返し伝えます。親御さんにも「誰も悪くない」ということを伝えるようにしています。

親子関係の問題については、親御さん自身も子どもの頃からの刷り込みによって無意識に自分の物差しで判断していることがあるので、親子面談や家族面談を通して家族全体の理解を深めるように働きかけています。通訳のような役割かもしれません。

例えば、娘さんがPMSで悩んで母娘でご相談にいらっしゃったケースでは、お母さん自身もお姑さんの顔色を窺って服装や持ち物を選んでいることが分かりました。これは、お母さん自身が自分らしく生きることを阻害されているサインであり、娘さんのPMSの背景に繋がっているかもしれないと考え、各場面での自己決定の大切さをお伝えしました。

2回、3回と面談を繰り返していくうちに、そのお母さんの服装も持ち物もガラッと変わり、お母さんが変わることで、娘さんの症状も改善されたのです。何より大事なのは、「自分で決めて」自分をご機嫌にすること。お母さんの幸せが子どもの幸せにつながるということを実感したできごとでした。

生き方を決める権利は女性自身に。正しい知識と選択肢を知ってほしい

ーお母さんの幸せが子どもにつながるというお話、本当に心に響きます

お母さん自身が心身ともに健康で、幸せでいることが子どもにとっても一番大切です。だからこそ、お母さんには自分自身がどうすれば幸せになれるのかを真剣に考えてほしいのです。

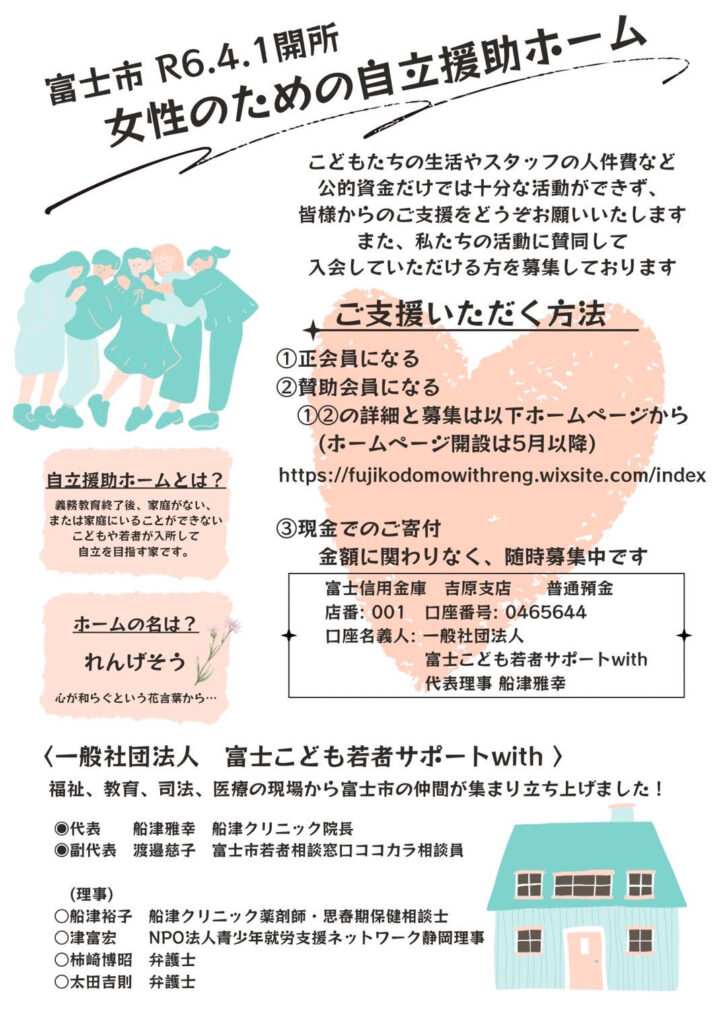

私たちは、2024年に「れんげそう」という自立援助ホームを立ち上げ、運営しています。何らかの理由で家に居られない子どもたちが自立を目指すための施設ですが、そこを利用する子どもの中には、家族が困りごとを抱えながら必死に生きているという背景が見え隠れすることがあります。また、思春期の子どもたちと接していると、お母さんが心身ともに余裕のない状態で妊娠出産を迎えたのだろうと想像できる場合がしばしばあります。

妊娠出産について迷っている女性には、「自分の人生を幸せにする選択をするのはあなた自身。産む権利、産まない権利、どちらも同様に持っている。産まないことを責められたり、ジャッジされたりすべきではない。」と強調しています。また、産んで里親に預けるという選択肢があることも知ってほしいです。

特に現代は社会で活躍する女性が増え、その多くが30代で結婚出産を考える時代です。だからこそ妊娠のタイミングは自分でしっかりと見極める必要があります。そして、その時に備えて健康な状態を保つための包括的性教育やピルの知識は不可欠です。

ピルは、月経困難症やPMSを和らげるだけでなく、将来の不妊症を防ぐ効果もあり、女性が自分らしく生きるための選択肢を広げる大切なツールとなり得ます。また、予期せぬ妊娠を防ぎ、産む権利、産まない権利を適切に行使できるようになります。子どもを産むことで、女性の人生は大きく影響を受けるからこそ、女性主体の避妊を考えて欲しいです。

正しい知識と選択肢を知ってもらうために、SRHR(性と生殖に関する健康と権利)の概念をもっと多くの人に広めていきたいと考えています。

生きづらさは個人の問題ではなく、社会の問題です。科学的根拠に基づく教育、地域社会・医療・福祉の一体化、ソーシャルワーク(社会的に困難な状況にある人々に対して、相談や援助を行うこと)へのアクセスなど、SRHRの浸透にまだまだ多くの課題があるのが日本の現状だと考えています。

人の最期はまさにその人の生き様。全ての世代のウェルビーイングを目指して

ー先生とのやり取りの中でいただいたメッセージにあった「更年期は人生の踊り場」という言葉がとても印象的です。その意味をもう少し詳しく教えていただけますか

人生100年時代、真ん中の更年期を人生の踊り場と捉え、自分自身を見つめ直して、それぞれのウェルビーイングを目指すことが次世代へも強い影響を与えると気づきました。

女性の平均寿命が延び、50歳から第二の人生が始まるにも関わらず、更年期を迎える女性たちは、そのことに気づいていない、もしくは実感できていないことが多いと感じています。閉経を迎えると、それまで女性を支えてきたホルモンの分泌が急激に減少し、身体的にも精神的にも大きな変化が起こり、それまでのように立ち行かないことが増えます。

更年期に一度立ち止まり、これまでの人生で抱えてきた重荷を下ろし、身軽になることで、自ら欲する生き方とは何かを、改めて見つめ直す貴重な時間にあててほしいと願います。

更年期を「踊り場」と捉え、具体的な目標を設定するのではなく、毎日を楽しく、自分らしく生きるための準備期間として、自分自身と向き合う時間を持ってほしいと思います。

私は幸運なことに、祖父母と両親、4人全員を自宅で看取ることができました。その経験を通して、人の最期はまさにその人の生き様なのだと深く感じました。良い最期を迎えることは、子や孫としては本当にありがたく、未来への希望にも繋がります。

私の父は、最期に「ああ、楽しかった」という言葉を残しました。生前はわがままで、最期まで「暑い」「寒い」「コーヒーが飲みたい」「そばにいてほしい」と子どものように繰り返していましたが、最後はひとりで旅立つ覚悟を決めたように「じゃあね」と別れを告げ、楽しかったと。実際にはもう少し曖昧な表現でしたが、私はその言葉に未来への光を見ることができました。人生は自分のものですが、最後に楽しいと言える人生は、次世代へのギフトとなります。

介護をしている方にも、この思いを伝えています。自分が疲弊しきってしまうような介護は、親も望んでいないでしょう。それを横で見ている次世代も憂鬱な未来を重ねてしまうかもしれません。笑顔で介護ができるよう、自分自身の健康を第一にする生き方をみせつけて欲しいのです。

ー最後に、先生ご自身のリフレッシュ方法を教えてください

私にとってのリフレッシュ方法は、旅行と犬です。

特にハワイ島が好きで、訪れると心身ともにリフレッシュできます。大自然の中で過ごす時間は、日常の中の“厄介”を忘れさせてくれます。

また、今はミニチュアダックスフントの兄妹犬2匹と暮らしており、彼らとの時間も私にとってかけがえのないものです。動物と触れ合うことで、心が安らぎ、笑顔になれる瞬間は、とても幸せです。

(取材:2025年2月)

※ 本記事は、取材時の情報に基づき作成しています。各種名称や経歴などは現在と異なる場合があります。時間の経過による変化があることをご了承ください。