「ママじゃなきゃ嫌!」娘の人見知りがひどく、第2子を授かるのが不安です【お悩み相談室】

今回は2歳半のお子さんがいらっしゃる20代の方からのお悩みです。娘さんがママ大好きでママ以外の方に大泣きしてしまい、第2子妊娠に踏み切れなかったり、娘さんを預けられなくて困っているというご相談です。

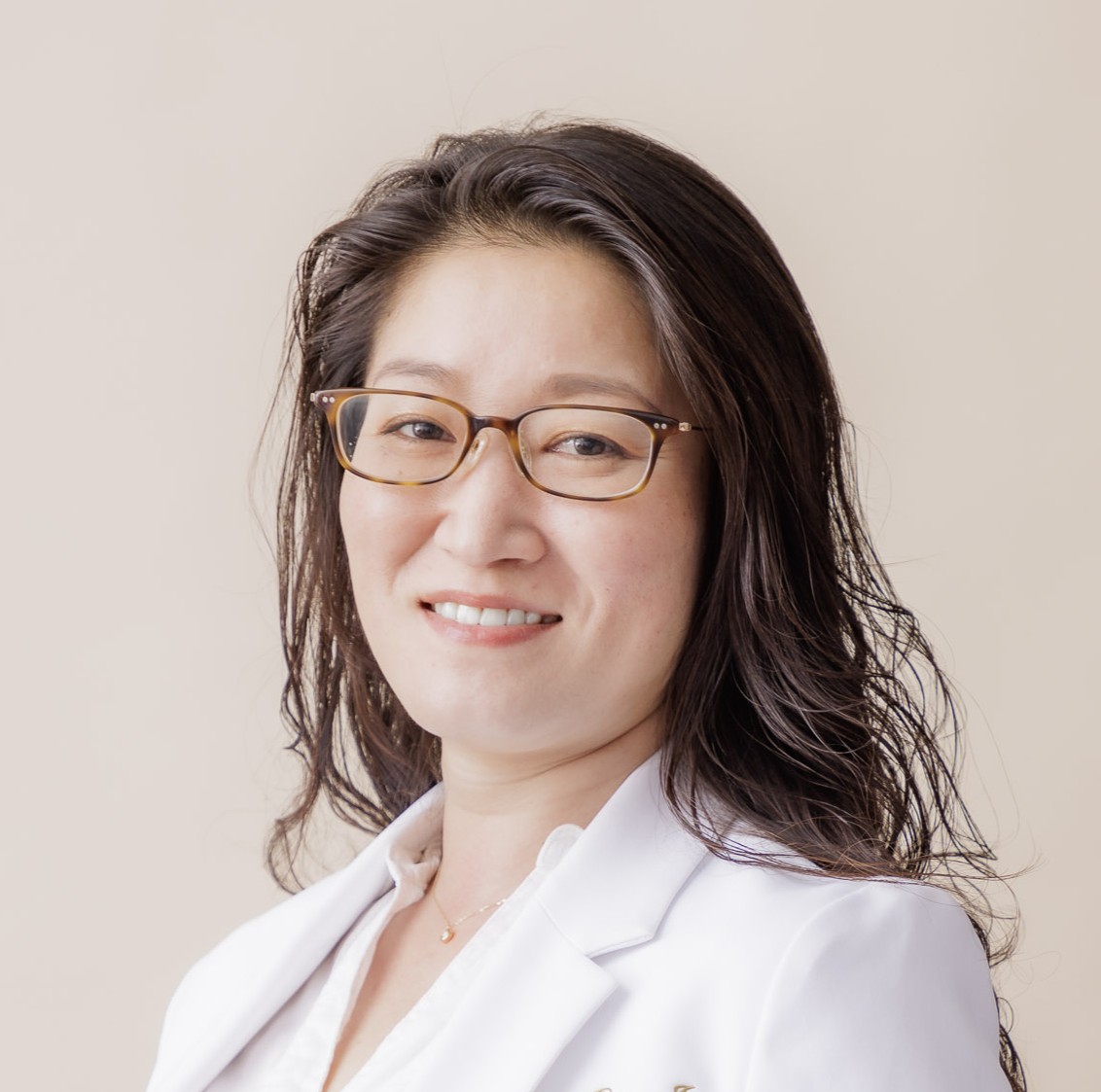

ママ大好きなお子さんとの関わり方について公認心理士・臨床心理士がお答えします。

2歳半の女の子のママです。生後8カ月頃から娘の人見知りが始まりました。いつでもどこでも「ママ、ママ」です。保育園は朝だけ泣きますが、時間がたてば泣き止み保育園の先生のことも大好きです。保育園以外の場所では私の姿が見えなくなると大泣きし、トイレ掃除や洗濯物などの家事が手につかないことなんて日常茶飯事です。夫も泣かれてしまうので預けることができず美容院や買い物も大変です。私にべったりなのは嬉しいですが、そろそろ2人目を考えたいですし、この状況で妊娠、出産、きょうだい育児がはじまったら娘がどうなるのか不安です。また友人の結婚式に行く予定もあるので、私だけでなく夫や両親にも泣かずにいてほしいなと思っています。

(20代、女性、ハンドルネーム:アネモネ、職種:販売・サービス)

今はママがいないと不安という気持ちが強い時期

育児に奮闘しながらお仕事もこなし、毎日頑張っていらっしゃるのですね。2歳半というのは、まだまだ「ママがいないと不安」という気持ちが強い時期です。そんな娘さんを大切に思う気持ちと、今後の家族計画への不安との間で、モヤモヤとした気持ちがわいておられるのですね。

臨床心理学の視点から、娘さんの行動の背景や、今できることについてお話ししていきますね。

お子さんの「ママ、ママ」という行動には、いくつかの理由が考えられます。

1.愛着関係を形成する過程

生後8カ月頃から人見知りが始まったとのことですが、これは「愛着行動」のひとつだと考えられます。

生後6〜8か月頃になると、赤ちゃんは特定の養育者との間に「安全基地」としての愛着関係を形成します。ジョン・ボウルビィという人が提唱した「愛着理論」で考えると、赤ちゃんは「この人と一緒なら安全だ」と認識し、それ以外の人に対して警戒心を抱くようになります。

これは、進化的な視点から見ると「見知らぬ人に対する警戒」が生存戦略として機能していた可能性があると考えられるのだそうです。

お子さんが「安心できる大好きな人=ママ」との絆を深めている証拠です。今も続いているということは、それだけママとの関係が深いということかもしれませんね。

2. 環境の変化に対する不安

保育園では時間がたてば泣き止むということから、少しずつ「ママがいなくても大丈夫」と学習できているようです。ご自宅や保育園では安心を得られているため、ママのそばや保育園では「安心して大丈夫」という前提があるため、急に状況が変わると不安が大きくなってしまうのかもしれません。

3.自己主張ができるようになった

2歳半は自己主張が強くなる時期です。言葉も増え、自分の気持ちを伝えられるようになってきたことで、「ママがいい!」と自分の気持ちをしっかり表現できるようになっているのかもしれません。お子さんの発達において、その場に順応するのも大事なスキルですが、実は「NO」を言えるのもとても重要です。娘さんは、ちゃんと「NO」が言える力をお持ちなのですね。

4. 認知機能が発達してきた

ピアジェという人が考えた認知発達理論によると、生後8か月頃の赤ちゃんは「対象の永続性」を獲得し始める時期です。それまでは、視界から消えたものは「存在しない」と認識していましたが、この時期になると「見えなくても存在している」ことを理解し始めます。そのため、ママの姿が見えなくなると、「ママがどこかにいるけれど、戻ってくるかどうか分からない」という不安を抱え、泣くようになるのです。

このように、生後8か月頃からの人見知りは、愛着の発達と認知能力の成長による自然な反応です。この時期に身近な大人が優しく応じ、安心感を与えることで、徐々に他の人との関係も築けるようになっていきます。ただし、人見知りがなくなる時期、そもそもなくなるかどうかは、個人差があります。人見知りできるお子さんは、自分にとって相手が危険かどうかを吟味する力をお持ちだと考えられます。

ママがいなくても楽しい、安心できる時間を経験する

娘さんのママ依存が強い今、2人目の妊娠・出産を考える上で不安は大きいと思います。しかし、少しずつ準備をすることで、娘さんも新しい環境に適応しやすくなります。

娘さんがママや保育士以外の大人、例えばパパにも安心感を持てるように、短時間でもパパとの2人時間を増やしてみましょう。例えば、お風呂や寝かしつけを少しずつパパに任せることで、ママがいなくても安心できる体験を増やせます。パパはどれくらい娘さんと関わっていますか?

重要なことは、「ママがいなくても楽しい時間」を経験することです。最初は短時間から、少しずつママ以外の人と遊ぶ時間を増やしていきましょう。

また、「ママはトイレに行ってもすぐ戻るよ」「洗濯物を干したらすぐに戻るね」と声をかけながら、短い時間離れることに慣れさせるのも有効です。予告し、その通りに大人が行動する。そうすることで、「この大人はちゃんと約束を守ってくれる」という安心感を得ることができます。

結婚式のような特別なイベントの際、娘さんがパパや祖父母と落ち着いて過ごせるようにするには、事前の準備が大切です。同時に、娘さんの成長のチャンスです。

結婚式の前に、パパや祖父母と数時間過ごす練習をしてみましょう。「ママがいなくても安心」「ママがいなくても何とかなった」という経験をすることで、結婚式当日もスムーズに過ごせる可能性が高まります。

ママべったりの状況は成長過程において自然なこと

安心できるおもちゃやブランケットなどを持たせることで、不安を和らげるという方法もあります。臨床心理学では、このような物を「移行対象」と呼びます。移行対象とは、主な養育者と離れる際の不安を軽減し、自分を安心させる手段として機能する大切なものです。

本来、子どもが移行対象を持つことで、徐々に親からの心理的自立が進み、社会性を身につけていきます。しかし、現在の娘さんの場合、移行対象が「物」ではなく「ママ」になっている可能性があります。そのため、ママが離れると強い不安を感じ、大泣きしてしまうのかもしれません。

この場合、まずは娘さんが特定のぬいぐるみやタオルなどに安心感を抱けるように促してみましょう。例えば、日常の中で「このクマさんがママの代わりにそばにいるよ」と声をかけながら、ママの代わりになる物を意識的に持たせる習慣を作ることが有効です。こうした取り組みを続けることで、徐々に「ママがいなくても大丈夫」という安心感を育むことができるでしょう。

ママべったりの今の状況は、娘さんの成長過程において自然なことです。ただ、少しずつママ以外の人と過ごす時間を増やしていくことで、娘さんも安心して成長していけるはずです。

焦らず、できることから少しずつ始めてみてくださいね。妊活やきょうだい育児への不安も、一歩ずつ準備していけば、きっと娘さんも新しい環境に馴染んでいくでしょう。

何よりも、ママが無理をしすぎず、楽しみながら進めることが大切です。応援しています!

専門家がこたえます!お悩み募集中です

「知ってハレばれ お悩み相談室」にお悩みをお寄せください。

毎月ピックアップさせていただいたお悩みとその回答を、「知ってハレばれ お悩み相談室」の記事で公開いたします。下記のフォームからお悩みをお寄せください(匿名でお寄せいただけます)。