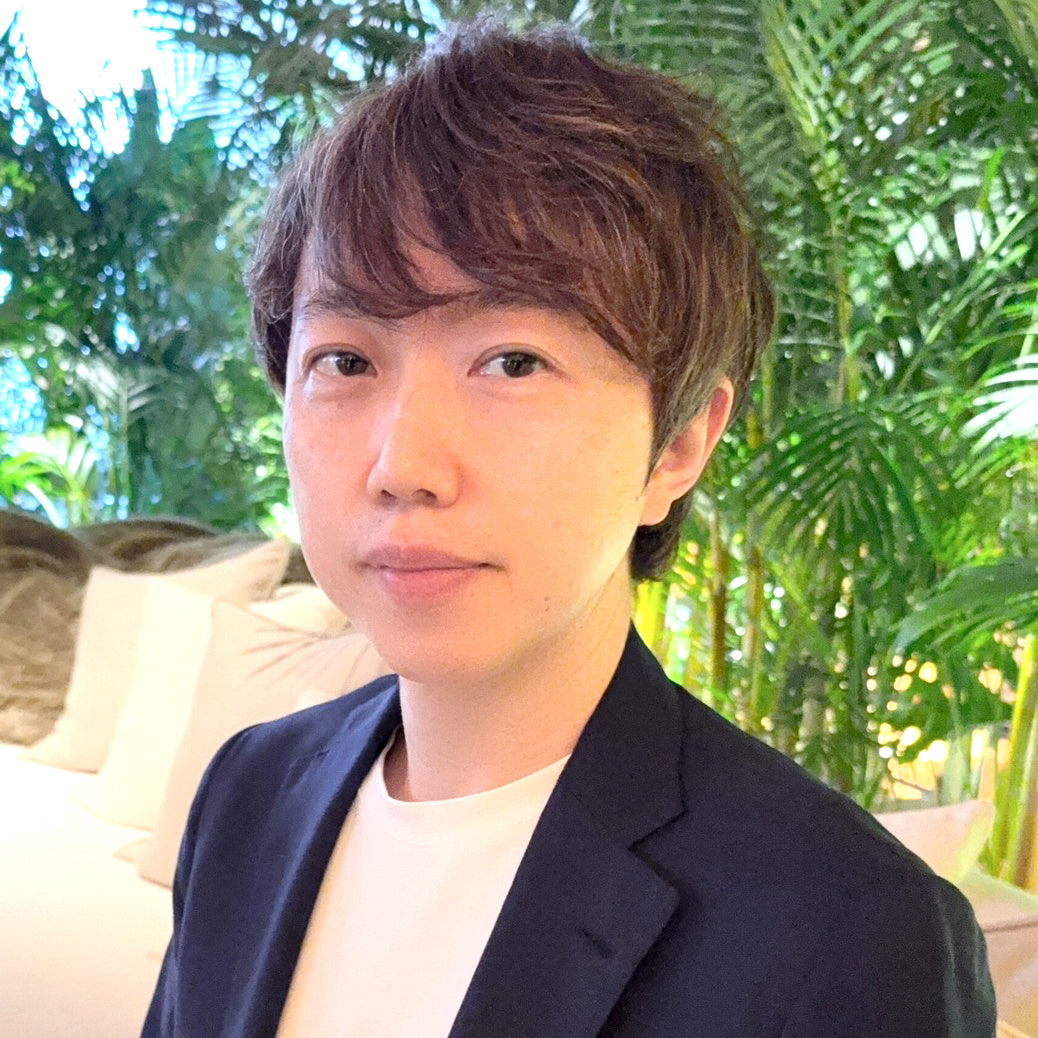

「最近夫の元気がない」男性更年期のサインに気づいて、夫婦で乗り越えるポイント【医師 松本 昌和】

目次

持続可能な地域医療の実現を目指しグループ経営へ

―医師を志したきっかけを教えてください

私が医師を志したのは、父の存在が大きなきっかけでした。父は30代で「松本医院」を開業し、お盆や正月も関係なく、休日でも患者さんから電話があればすぐに駆けつけるような、まさに地域に根ざした「町医者」でした。

訪問診療という言葉すら一般的ではなかった時代に、自転車で患者さんの自宅へ往診する父の姿を見ながら育ったことが、自然と「町のお医者さん」への憧れにつながったのだと思います。

東海大学を卒業後、順天堂大学で研修を行いました。父が文京区で開業していたこともあり、ゆくゆくは地域での医療に貢献できればと考え、近隣の大学病院を選んだ形です。

どの診療科に進むかを考えた際には、「総合的に患者さんを診られる科」として腎臓内科を選びました。腎臓内科は、体のイオンバランスをはじめ、糖や脂質の代謝、さらには慢性腎臓病(CKD)といった、日常生活に深く関わる疾患を幅広く診ることができる診療科であり、総合内科的な視点を持ちながら診療にあたれる点に魅力を感じました。

―現在「みらいメディカルグループ」として、複数のクリニックをグループとして経営されています。そのきっかけや経緯はどのようなものでしょうか

みらいメディカルグループは、医療人材不足、後継者不足など、地域医療における課題を解決し「持続可能な医療の実現」を目指して立ち上げました。

そのきっかけは、自分自身の失敗です。いずれは父の医院を継ぐつもりでいましたが、父が病気で倒れ、急遽クリニックを半年間「休院」せざるを得なくなったことがありました。

休院している間に多くの患者さんが他院へ移り、再開後は新規開業と同じような状態からのスタートになりました。戻ってきてくださった患者さんからは、「医院が閉まっていた間、とても不安だった」といった声を多くいただき、医療の「継続性」の大切さを痛感しました。

この経験を通じて、地域の医療を持続させるには、「ひとりで支える時代」から「チームで支える仕組み」への転換が必要だと強く感じました。特に、個人で運営するクリニックでは、医師やスタッフが一人欠けるだけで診療が滞ってしまうリスクが高く、地域医療にとっても大きな問題です。

2015年に「みらいメディカルグループ」を立ち上げ、クリニックの承継支援を通じて、持続可能な医療の実践をおこなっています。現在(2025年5月)、グループ院は13施設に広がっていて、ニーズの高さを感じています。

クリニック同士で運営ノウハウを共有し、医師個人の技量に左右されにくい安定した医療サービスを提供すること。そして、院長先生が安心して次世代にバトンを渡せる仕組みを整えること。こうした体制づくりを通じて、その地域の方々が安心して医療を受けられる環境をつくっていきたいと考えています。

(みらいメディカルグループ:https://mirai-mg.com/)

地域の医療を守ること、患者さんの笑顔がなによりのやりがい

―診療時に心がけていることを教えてください

診療では、「傾聴すること」「同じ目線で接すること」を心がけています。患者さんにとって「話しやすい」「相性が合う」と感じていただける関係性を築くことが大切だと思っています。しっかりお話を伺うことで、正確な診断にもつながります。

中には話すのが苦手な方もいらっしゃるので、リラックスして話せる雰囲気づくりも意識しています。雑談から入って距離を縮めたり、社会的な背景に触れることで自然と本題に入れるよう工夫しています。遠回りに感じることがあっても、患者さんのお話しは遮らずに最後まで耳を傾けています。

―今のお仕事のやりがいを教えてください

経営の立場でもありますが、やはり現場で患者さんと接しているときにこそやりがいを感じます。

なにより、患者さんから「クリニックを引き継いでくれてよかった」と言っていただけると嬉しいですね。その地域に根付いた医院で、医師が変わっても継続的に通ってくださる方がいて、診療後に「また診てもらいたい」と言っていただけたり、少しずつ心を開いてくださる瞬間も大きな喜びです。

「引退を考えているが後継者がいない」「経営を任せて診療に専念したい」「体調を崩し、このまま診療を続けるのが難しい」―そんなお悩みをお持ちの医師の方がいらっしゃいましたら、医院継承に関するご相談を受け付けていますのでご連絡ください。

医師や医療従事者ご本人からのご相談はもちろん、ご家族やご友人、知人の方からのご連絡についても対応いたします。

過去には「知人のクリニックが後継者不在で閉院の危機にある」「親族の医師が病気で医院を続けられない」といったご相談への対応もしてまいりましたので、地域の医療を守るためにも、まずはお気軽に、当グループのホームページよりご連絡ください。

男性更年期障害はテストステロンの低下が原因で起こる心身の不調

―「男性更年期」で受診される方の、受診のきっかけや症状はどのようなものが多いのでしょうか

男性更年期のご相談で受診される方は、40代から60代の、いわゆる働き盛りの男性が中心です。この世代の方は社会的責任も大きく、慢性的なストレスにさらされやすいことから、男性ホルモンの産生が低下しやすい環境にあります。

男性更年期というと、ED(勃起機能の低下)などをイメージされる方も多いかもしれませんが、実際にはメンタルの不調を訴えて受診される方が大半です。「気分が晴れない」「やる気が出ない」「自分はうつ病ではないか」といった訴えで来院されるケースが多くあります。

男性ホルモンの低下に伴う症状は、実は女性の更年期とよく似ています。女性ホルモンの分泌が減少することで身体的、精神的な不調が現れるように、男性もホルモンバランスの変化が心身の状態に影響を及ぼします。

男性ホルモン、特にテストステロンには「戦いのホルモン」とも呼ばれる側面があり、「挑戦する気持ち」や「社交性」「好奇心」を支える働きがあります。たとえば、人前で話す、プレゼンテーションをする、積極的に外に出て交流するといった行動も、このホルモンが一定の役割を担っています。そのため、テストステロンの分泌が低下すると、こうした活動に消極的になったり、気持ちが落ち込んだりすることがあります。

また、「昔はもっとできていたのに、最近は無理がきかない」といった“ピークが過ぎた感じ”を訴えて来院される方も多くいらっしゃいます。かつては意欲的に取り組めていた仕事に気持ちが向かなくなったり、思考がまとまりにくくなったりと、日常の中で変化を実感される方も多い印象です。

特に症状が重い方の場合は、ご本人が自発的に来られるのではなく、ご家族、特にパートナーの方が強く心配されて付き添って来院されることもあります。ご本人はほとんどお話しされず、パートナーの方が代わりに症状を説明されるようなケースもありました。

―ご自身も周囲も「なんだかこれまでと違う」と感じて受診されるのですね

中には、当初は心療内科や精神科を受診され、精神疾患ではないと診断されたり、はっきりと診断がつかないままのメンタルの薬の開始に抵抗がある、うつの薬をもらったものの十分な改善が見られなかったという経緯で、「男性更年期」というキーワードにたどり着き、当院の専門外来を受診される方もいらっしゃいます。

ここ数年で「男性更年期」という言葉の認知度も高まり、大手企業では休暇制度を導入する動きも出てきていますよね。そうした報道を見て、自分の症状と重なると感じた方が受診されるケースも増えてきました。

不調の原因としては、加齢によって男性ホルモンの分泌が徐々に低下していくのは自然なことですが、そこにストレスが加わると、さらに精巣でのホルモン産生が抑制されてしまいます。先ほどもあったように、男性ホルモンには、社会的活動を推進し、外部ストレスに対する耐性を高める役割があります。ホルモンの分泌が低下することで、心身にさまざまな不調が現れてくるというメカニズムです。

特に最近は、身体的な症状だけでなく、心の不調に対する理解とサポートも重要になってきていると感じています。

ホルモン補充療法に加えて、生活習慣や睡眠の質の改善を

―男性更年期はどのように診断や治療が進むのでしょうか

男性更年期の診断では、まず「遊離テストステロン」と呼ばれるホルモンの値を測定し、あわせて症状の有無や程度を確認するスコアシート(AMSスコア)を用いて総合的に判断します。

このスコアが高く、かつホルモン値が基準より低い場合には、ホルモン補充療法が検討されることが一般的です。治療は、男性ホルモンの注射を2〜4週間に1回程度の間隔で行う方法があり、現在は保険診療の範囲内で対応できるようになってきているため、比較的受けやすい治療となっています。

通院が難しい方のために、オリジナルのテストステロンのジェルも用意しています。保険適用にはならないので自費とはなりますが、皮膚から吸収するタイプのジェルは、2週間ごとの通院が難しい方などにおすすめしています。

また、治療はホルモン補充に限らず、生活習慣の見直しでも症状の改善が期待できます。たとえば、軽度の症状であれば、男性更年期に用いられる漢方薬を使うことも選択肢のひとつです。さらに、筋力トレーニングはテストステロンの分泌を促す効果があるとされており、体を動かすことも重要な対策の一つです。補充療法と併用することで筋力アップの効果がより高まることもありますので、運動が苦手でなければ、積極的に取り入れていただきたい習慣です。

加えて、ストレスをためこまない生活や、質の良い睡眠も欠かせません。実際、初診時には睡眠の質についても確認していて、最近では「睡眠時無呼吸症候群」といった睡眠障害が背景にあるケースも多く見受けられます。ご本人は「ちゃんと眠れている」とおっしゃっていても、実際には無呼吸の影響で深く眠れていなかった、ということもありますし、逆に睡眠には問題がなくても、男性ホルモンの低下が見られることもあります。

このように、診断や治療にあたっては、ホルモンの状態だけでなく、生活習慣や睡眠の質といった要素も含めて、総合的に評価しています。

ふさぎ込んだ様子が続く時は男性更年期のサインかも

―周囲から見て、「あれ、何か様子が違うかも?」と気づくようなサインにはどのようなものがありますか

たとえば、以前に比べて社交的ではなくなった、外に出たがらなくなった、何となく元気がなくなってきたといった変化は、まわりから見てわかりやすいポイントです。

特に気をつけていただきたいのは、ストレスの多い環境にいる中で、ふさぎ込んだ様子が目立つようになった場合ですね。気分の落ち込みが続いたり、以前に比べて元気がなくなったりしているときは、何かしら心身に変化が起きているサインかもしれません。

また、ちょうど生活習慣病が出やすくなる時期とも重なるので、健康診断でコレステロールや血糖値、血圧などに異常が見られたということが、男性ホルモンの低下と関係している場合もあります。ホルモンの影響で、糖や脂質の代謝が落ちることがあるからです。

それから、女性の更年期で「イライラしやすくなる」といった症状があるように、男性でも同じような変化が現れる方がいらっしゃいます。汗をかきやすくなったり、ちょっとしたことで怒りっぽくなるなど、部下や家族、パートナーに対してつい感情的になってしまう、以前よりも喧嘩が増えた、というお話を伺うこともあります。

こうした変化は、ご本人もなかなか自覚しにくいことが多く、周囲も「ストレスがたまっているのかな」と思って踏み込みにくく見過ごしてしまうこともあるんですよね。

少しでも「いつもと違うな」と感じたら、声をかけてあげたり、受診を勧めていただくことが大切かもしれません。早めに相談していただければ、より適切なサポートにつながる可能性があります。

更年期だけではなく老年期の健康維持にも「メンズヘルス」を

―「メンズヘルス」や「男性ホルモン」に着目されるようになったのはどのような経緯があったのでしょうか

私たちがメンズヘルスに本格的に取り組むようになった大きなきっかけは、みらいメディカルでご縁のあった、熊本悦明先生との出会いでした。熊本先生は、「日本男性医学の父」としても知られ、50年ほど前から日本で「男性更年期」という概念を唱え続けてきた先駆的な存在でした。

「100年時代を生きる私たちが、最期の日まで自分の足で立ち、いきいきと社会生活を送る、いわゆる“ピンピンコロリ”を実現するには、老年期こそテストステロン補充が重要だ」と、熊本先生は熱く語られていました。そして先生ご自身も、93歳で逝去される数か月前まで当グループで外来診療をおこなうなど、実践者でもありました。

その教えと理念を、私たちは今も大切に受け継いでいます。

現在は、いわゆる更年期世代の男性に限らず、その先の「熟年期」や「ポスト更年期」といった世代も含め、幅広い年代でテストステロン補充療法を行っています。LOH症候群(加齢男性性腺機能低下症候群)に対する治療はもちろん、老年期の健康維持という観点からも、ホルモン補充は重要だと考えています。

また近年では、女性の更年期障害の治療、閉経後の骨盤底筋の衰えに伴う尿もれの改善などにも、テストステロン補充療法は有効と考えられています。男性だけでなく女性にとっても、ホルモン補充がフレイル(加齢に伴う虚弱)の予防やQOL(生活の質)の向上に寄与することが期待されています。

熊本先生が長年にわたって提唱されてきた考え方は、当時は異端とも見られていましたが、ようやく時代が追いついてきたように感じます。私たちはこれからも、その理念を実践に移しながら、テストステロン補充療法(メンズヘルス)の可能性を広げていきたいと考えています。

(写真は 第2回 東京テストステロン研究会(2019年)の様子)

「ちょっといつもと違うな」と感じたら専門外来へご相談を

―読者へのメッセージをお願いします

「これってもしかして…?」と気づいた周囲の皆さんの声かけが、男性更年期に悩む方への大きな支えになります。

40〜50代の男性で不調を感じていても、ご本人は「自分だけの問題かな」と思ってしまい、無理を通してしまいがちですなんですよね。

いつも身近にいるパートナーだからこそ気づくこともありますので、「あれ、ちょっといつもと違うな」と感じることがあれば、ぜひ受診を勧めてみてほしいと思います。 「もしかしたら男性更年期かもしれないよ」といった声かけが、受診のきっかけになることもありますし、そうした気づきが男性更年期に対する理解にもつながるのではないでしょうか。

また、受診先についてよくご質問をいただきますが、「泌尿器科」と書いてあっても、前立腺や排尿障害の外来に特化しているなど、実は男性更年期やメンズヘルスを専門に扱っていない施設もあります。なるべく「男性更年期」や「メンズヘルス」と掲げているクリニックを探していただくと安心です。

いつもと違う環境に身を置くことでリフレッシュ

―松本先生のリフレッシュ方法を教えてください

特別な趣味や習慣はありませんが、気分転換として旅行に出かけたり、おいしい食事やお酒を楽しむ時間が、自分にとってのリフレッシュになっていますね。

普段と違う場所に行って、そこで出会った人と話してみるというのも、良い気分転換になります。最近、京都に行きました。鴨川沿いを散歩するのが好きで、自然の中を歩くだけでも気持ちが晴れやかになります。

(取材:2025年5月)

※ 本記事は、取材時の情報に基づき作成しています。各種名称や経歴などは現在と異なる場合があります。時間の経過による変化があることをご了承ください。