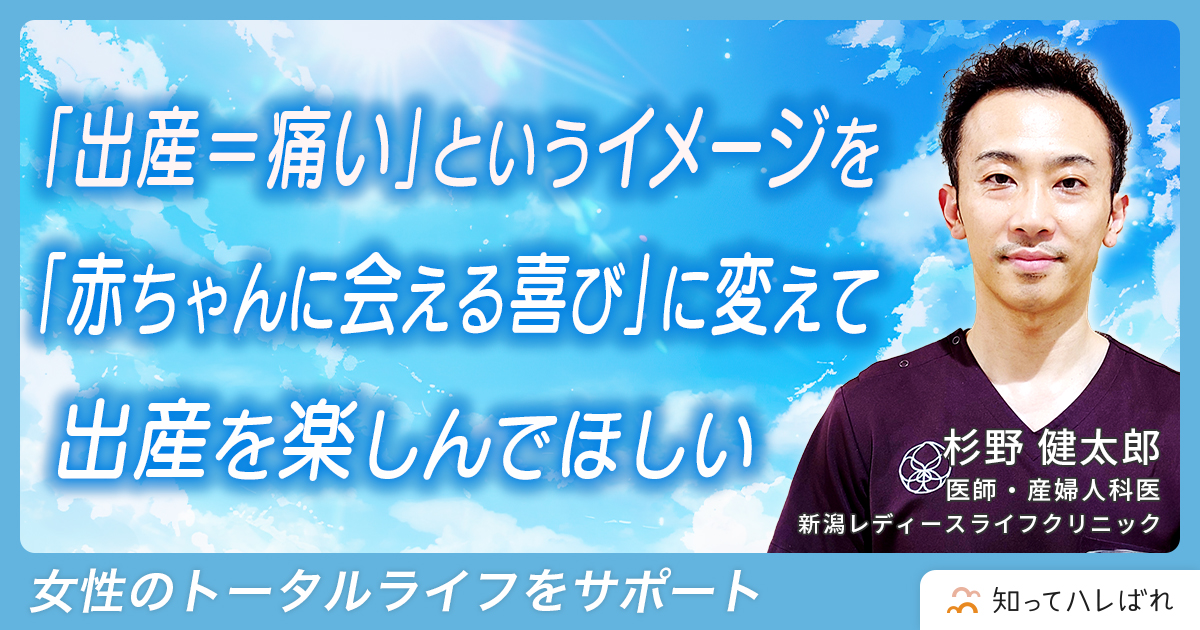

リラックスしながら向き合う「ソフロロジー式分娩」で出産をポジティブに【医師 杉野 健太郎】

目次

ポジティブな気持ちで出産に臨める環境づくりを目指して

ー杉野先生が産婦人科医を志した理由をお聞かせください

小学校高学年の頃から、人のために役立つ医師という仕事に憧れを抱いていました。その後、中学生の時に職場体験で病院を訪れ、ここで処置を受けた患者さんのご家族が、心から先生に感謝している姿を見て「こんな風に人々に喜んでもらえる仕事に就きたい」と考え、医師を目指すことを改めて決意しました。

産婦人科医を志したのは、医学部に在籍していた頃です。実習でさまざまな科を訪問する中で、病院にはどうしてもネガティブな側面が多いと感じることがありました。ただ、産婦人科は、出産や日常生活の質を高める診療という、比較的ポジティブな要素が多く、興味を持ちました。

新しい命の誕生や生活の質を上げるための医療という点が、自分自身のやりたいことだと確信し、この道を選びました。

―クリニックの開業を決意したきっかけとその思いを教えてください。

医師としての将来のキャリアを考えた時、当初は総合病院で勤務医を続け、サブスペシャリティ(基本領域の専門医の中でより専門性の高い分野)を突き詰めていくという未来図を描いていました。

しかしながら、自分自身がずっと続けていきたい仕事・好きな仕事は何かについて自問自答する中で、「生涯、命が誕生する現場を支え続けたい」という結論に至りました。

そして、妊婦さんがよりリラックスして、ポジティブな気持ちで出産に臨めるような診療体制を整えるには、開業した方が自由にできる部分が大きいと考え、独立することを決めました。

https://niigata-llc.com/

―クリニックの運営方針やチームづくりの工夫についてお聞かせください。

クリニックを開業するにあたり、最初に着手したのは、信頼できるスタッフを集めることでした。特に分娩を扱うため、24時間365日対応できる体制づくりが重要でした。

そこで、大学の先輩で、過去に同じ職場で勤務したことのある松本 賢典先生にお声がけしたところ、副院長への就任を快く了承してくださいました。

他のスタッフについても、これまで私が勤務していた病院で一緒に働いていた人にお声がけしたり、そのスタッフから紹介してもらうなど、人柄や仕事に対する姿勢を重視して採用しました。やはり、私のスタンスを理解したうえで一緒に働ける人であれば、見解の相違も少なく、安心してお任せできますからね。

チームの運営に関しては、看護師長や外来主任など、管理職をトップに立てて、情報を共有するように徹底しています。

例えば、出産で入院している患者さんは、日勤と夜勤の担当者で言っていることが変わると、不安になってしまいますよね。そういったことがないよう、情報はきちんと共有することが重要だと思っています。

また、私たちの仕事は、突然出産が始まるなど、不測の事態が多い職場です。そういう時に臨機応変に対応するためにも、スタッフには普段から俯瞰して物事を見られるよう、余力を残して仕事と向き合うようにと伝えています。 やはり、緊急時でも丁寧な仕事をするためには、精神的なゆとりが大切だと考えています。そのためにも、管理職はなるべくルーティンワークの負担を減らし、全体の流れを把握してもらうようにしています。

出産を前向きに捉える「ソフロロジー式分娩」とは

―患者さんと向き合う時、大切にしていることを教えてください。

クリニックに来院された患者さんには、少しでも前向きな気持ちになっていただけるよう、一人ひとりの心に寄り添い、丁寧な診察をおこなうように努めています。

特に「ネガティブな言葉」を使わないよう心がけることを、私はもちろん、スタッフにも徹底しています。患者さんが望むような結果にならなかった場合でも、言葉の選び方一つで、相手の捉え方や気持ちも変化すると思うので、特に気をつけています。

―「ソフロロジー式分娩」は、出産を前向きに捉える方法と伺いました

そうですね。当院が柱にしているのは、リラックスしながら出産できるように、出産前からメンタル面のケアも行う「ソフロロジー式分娩」です。

妊婦さんの多くは、陣痛や分娩に伴う痛みに不安を持たれています。その痛みをゼロにすることはできませんが、「赤ちゃんに会うための必要なプロセス」として前向きに捉えることで、出産に対する不安・恐怖を軽減したいと考えています。同じ強さの痛みでも、気持ち次第で緩和できるというのが、ソフロロジー式分娩の考え方です。

近年では、「無痛分娩(硬膜外麻酔)」を希望される方も多くなってきていますが、安全面への懸念もあることから、現段階では当院では導入していません。0か100かではなく、赤ちゃんにとって一番ストレスのない環境を望むのであれば、その方自身の備わっている力を引き出しながら、痛みを緩和する選択肢もあるのではないかと私は考えています。

ソフロロジーがうまくいった患者さんの中には、「痛い、痛い」と言いながらも、自撮りしながら出産を楽しんでいる方もいらっしゃいます。大切なのは、いかにリラックスして、前向きな気持ちで出産に臨めるかという精神的な安定です。そのぐらいの余裕を持って臨めれば、お母さんも赤ちゃんも、周りの人も、幸せな気持ちになれると思いますね。

しかし、痛みの感じ方は人それぞれで異なります。陣痛が始まると、痛みのため上手に呼吸ができなくなったり、パニック状態になってしまう方もいらっしゃいます。このような状況に陥った場合、お腹の赤ちゃんにも危険が及ぶこともあります。

そういった方のために、当院では痛みを和らげる「和痛分娩」を準備しています。どうしても痛みの辛さに耐えられない時は、お薬を利用して痛みの緩和をした方が、母体にも赤ちゃんにも良い場合がありますからね。 私の根底を支えているのは、「出産を良い思い出として残してほしい」という思いです。そのためにも、特定の方法に固執せず、妊婦健診の付き添いや、分娩立ち合いなど、患者さんとそのご家族が希望されることをできる限り優先して、ストレスの少ない出産ができるように考えています。

―産婦人科医を続ける中で、やりがいを感じる瞬間はいつですか。

やはり、母子ともに健康で、無事に赤ちゃんが生まれた時、出産された方とそのご家族が幸せそうな顔をされているのを見るのが、一番嬉しい瞬間ですね。

お礼の言葉もいただいたりするのですが、その幸せそうな姿を間近で見ているだけで、十分私も満たされますね。

地域に根ざした医療を提供し続けるため

―お産を扱うクリニックとして、新潟県では20年ぶりに新設されたことがメディアで話題になりました。その期待に対する意気込みをお聞かせください。

現在、日本では少子化が進んでおり、出産ができるクリニックは大幅に減少しています。特に新潟県内では長年、産科クリニックが不足していたこともあり、特に近隣住民の方から歓迎する声をいただきました。20年前に開業された先生方も年齢を重ねており、社会的にも必要とされていることも感じていたのです。

出生数が減少しているとはいえ、産科が減り続けることは、地域医療の空白につながってしまうと思います。地域で開業されている他院の先輩医師から「若い先生に開業してほしい」と背中を押していただいたことも、励みになっています。

おかげさまで開業以来、多くの皆様に来院していただいており、地域で必要とされていることを実感しています。また経営者として、患者さんのために誠実な仕事をして、しっかりと収益を上げるということをいつも念頭においています。地域に長く根差すためには、社会性と利益性のどちらも追求するべきと考えています。

患者さんの満足度を第一に考えながらも収益性も高め、地域の医療を支えていきたいと思っています。

妊娠中は「ストレスをためない」「無理をしない」

―これから妊娠を希望される方や、現在妊娠中の方に向けて、メッセージをお願いします。

一番大切にしてほしいのは、ストレスを溜めないということです。

食事の栄養バランスや、体重管理ももちろん大切ですが、ストイックに食事管理をする必要はありません。糖質の摂取量を減らし、その分タンパク質の摂取量を増やすだけで妊娠中も快適に過ごせ、出産も楽になります。

ご自身の体の声に耳を傾けながら、徐々にコンディションを整えることを優先してほしいですね。

―妊娠前の健康管理という観点で、「栄養療法」に注力されていると伺いました

私たちが取り組んでいる「栄養療法」は、プレコンセプションケア(妊娠前の健康管理)にも深く関わっています。妊娠・出産を健康に迎えていただくためには、妊娠前から体のコンディションを整えることが本当に大切です。栄養をしっかり補い、身体を良い状態に整えてから妊娠したほうが、妊娠中も安定して過ごすことができます。

保険診療の範囲内でできることには、どうしても限りがあります。栄養療法は自費診療になってしまうこともありますが、食事は体をつくる基本と考え、実際に妊娠中の食事管理や栄養補給の提案を必要に応じて行っています。

たとえば、頭痛の原因が鉄欠乏であることも多く、鉄を補うだけで鎮痛薬が不要になるケースもあります。鎮痛剤で症状だけを一時的に抑えるのではなく、根本にある原因を補って改善を目指すという考えです。

実際に、栄養療法を取り入れたスタッフ中には、生理がつらくて夜勤が難しいと言っていたのが、体調が改善して元気に勤務できるようになったり、病欠が減ったりと効果を実感している方もいます。感染予防のためにビタミンDのサプリメントも福利厚生の一環として支給していて、粘膜免疫の強化に役立っています。

日常生活をおくる中で、曝露※を完全に防ぐことは難しいですが、体の防御力を高めておけば、発症を防いだり軽くすませたりすることができます。そういった考えのもとで、日々取り組んでいます。

※曝露(ばくろ):ウイルスや細菌などの微生物に体がさらされること

いつもと違う場所、違う体験をしてリフレッシュ

―杉野先生のリフレッシュ方法を教えてください。

旅行が好きなので、家族旅行を楽しんでいます。いつもと違う場所で、違う体験をすることがよいリフレッシュになっています。

分娩も扱う開業医というと、24時間365日休みがないと思われがちなので意外かもしれませんが、普通に休んでリフレッシュできています。副院長と2人で診療を分担しているので、お互いにタイミングを見て休める環境にあることが大きいですね。もう少しスタッフが増えて、まとまった休みが取れるようになったら、家族で海外旅行にも行きたいと思っています。

あとは、極端な言い方かもしれませんが、自分が好きで選んだ仕事なのでそもそもストレスを感じることが少ないです。

たとえ夜中に呼び出されても、好きなことなので精神的な負担はあまり感じません。もちろん体は疲れますが、それすらも前向きに捉えられるので、ある意味仕事をすること自体がリフレッシュにつながっていると思います。

(取材:2025年5月)

※ 本記事は、取材時の情報に基づき作成しています。各種名称や経歴などは現在と異なる場合があります。時間の経過による変化があることをご了承ください。